Cette conférence-débat du 17 juin 2025 a réuni Michel Bitbol, philosophe des sciences, directeur de recherche émérite CNRS aux Archives Husserl de l’École normale supérieure, Franck Laloë, physicien, directeur de recherche émérite CNRS au Laboratoire Kastler Brossel de l’École normale supérieure et Céline Boisserie-Lacroix, philosophe et commissaire de l’exposition Sensation quantique, animatrice du débat.

La physique quantique suggère-t-elle de nouvelles « interprétations » du monde ? Et que reste-t-il du réel, lorsque la science elle-même s’avoue incapable d’en tracer les contours ? Telles pourraient être les questions sous-jacentes de cette conférence. Plus qu’une exploration technico-scientifique, il s’est agi d’un pas de côté intellectuel, mené néanmoins avec rigueur, qui a permis aux orateurs d’emmener de façon didactique le public au cœur des paradoxes constitutifs de la mécanique quantique. Sans vouloir être exhaustif sur les propos tenus par les chercheurs, ceux-ci ont tout d’abord commencé par revenir sur les jalons historiques de la théorie et quelques rappels fondamentaux.

Tout commence en juin 1925 : Heisenberg publie un article fondateur, sur lequel se greffera en quelques mois une révolution conceptuelle : la mécanique quantique. Franck Laloë rappelle justement que, sans cette théorie, l’existence même des atomes ne tiendrait pas debout, tant les lois classiques conduisaient à des modèles instables, incapables d’expliquer pourquoi la matière tient. Michel Bitbol expose alors les prémisses de la théorie : tout à commencé avec les travaux de Planck et son hypothèse des quanta (1900) pour expliquer le spectre du rayonnement des corps noirs (couleur rougeoyante des matériaux chauffés) ; puis ceux d’Einstein et l’effet photoélectrique (1905), avec la naissance du photon ; Bohr, enfin, et son étrange modèle de l’atome, mi-classique, mi-quantique. Jusqu’à aujourd’hui où les applications concrètes de la théorie sont partout : des lasers aux semi-conducteurs en passant par les radars. Mais sa fécondité pratique depuis un siècle masque une étrangeté persistante.

L’idée selon laquelle les objets possèdent des propriétés en elles-mêmes, indépendamment de toute observation, est contredite par l’expérience...

Car dès les premières équations posées à l’époque, leurs implications philosophiques sur la nature même de la réalité furent vertigineuses. Michel Bitbol présente le théorème de Bell comme un coup de semonce métaphysique. Tout d’abord posé en 1964, puis testé dans les années 1980 (Alain Aspect, prix Nobel 2022), il démontre que l’idée selon laquelle les objets possèdent des propriétés en elles-mêmes, indépendamment de toute observation, est contredite par l’expérience. Ce n’est pas un simple résultat technique : c’est une fissure dans la conception même de la réalité. Avec ces découvertes, Bitbol ne dit rien de moins que nous sommes entrés dans l’ère d’une « métaphysique expérimentale ».

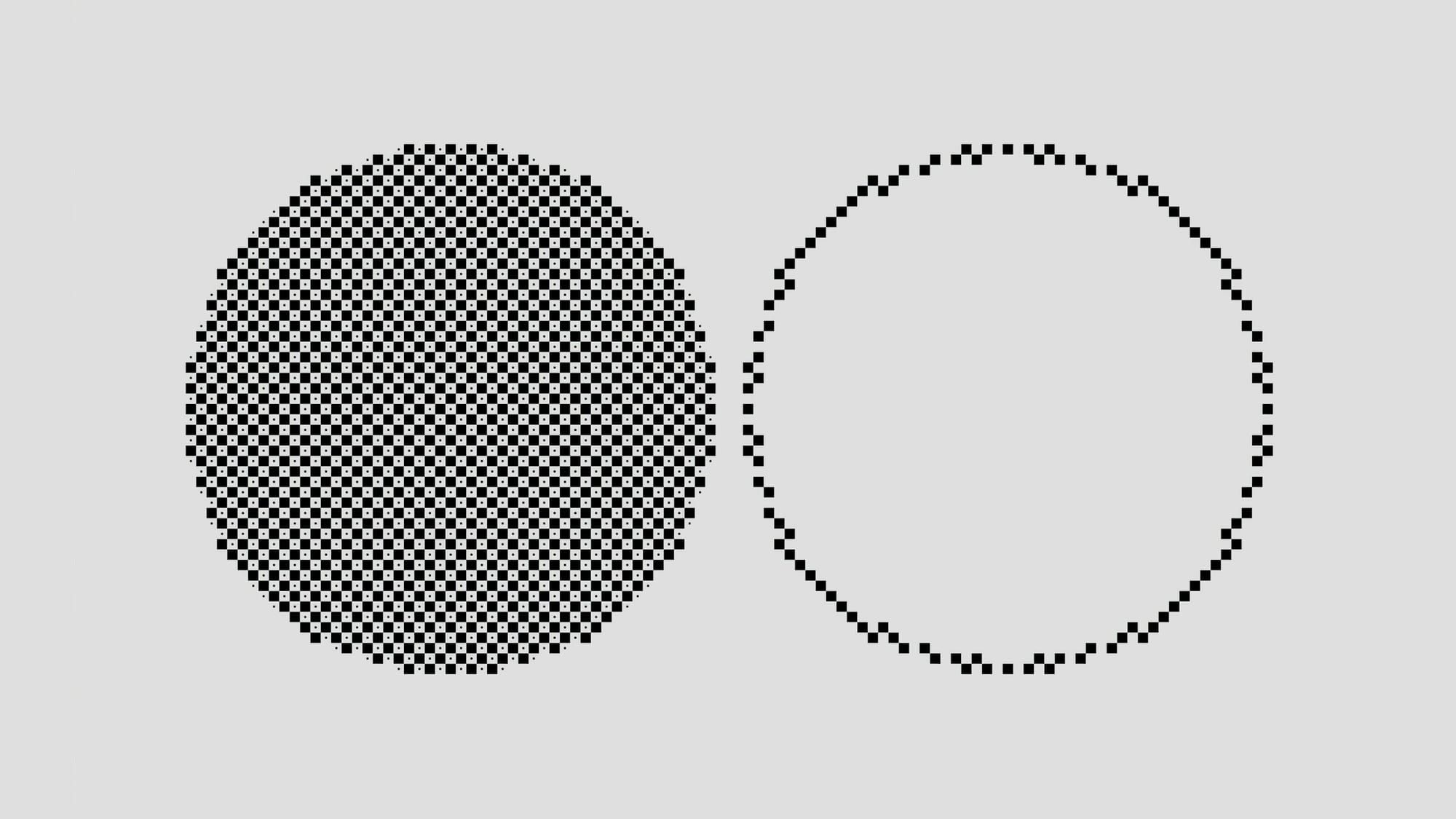

Laloë illustre et prolonge notre fébrilité (pour ne pas dire fragilité) métaphysique en évoquant le paradoxe du chat de Schrödinger (1935). L’équation fondamentale de la mécanique quantique (l’équation de Schrödinger) prédit en effet des états superposés, où un chat pourrait être simultanément vivant et mort. Pourtant, jamais aucun chat mi-vivant n’a été observé. Que penser de cette expérience de pensée ? Schrödinger lui-même en tirait une conséquence radicale : la fonction d’onde (que l’expérience vise à illustrer) n’est pas une réalité, mais un outil mathématique, une évaluation probabiliste. Faut-il alors se résigner à ne plus rien dire de l’être, dès lors qu’on parle de l’infiniment petit ?

Céline Boiserie-Lacroix incite Bitbol et Laloë à poursuivre l’interrogation en poussant les implications philosophiques liées à la violation des inégalités de Bell (les objets possèdent des propriétés en elles-mêmes, indépendamment de toute observation). Selon les chercheurs, cette violation nous ont ouvert deux postures :

- soit renoncer au réalisme, et admettre que les propriétés des objets n’existent qu’au moment de leur mesure ;

- soit abandonner la localité, et admettre des influences instantanées entre particules, au mépris de la causalité classique.

Bitbol, fidèle à une tradition néo-kantienne, ne voit pas là une déroute de la réalité, mais la mise à nu de nos schèmes conceptuels : ce n’est pas le réel qui se dérobe, mais notre manière de le penser qui se révèle inadéquate. Il souligne que la question de la mesure concentre cette crise ; en effet, l’équation de Schrödinger décrit une évolution continue et déterministe, mais lorsque survient une mesure, cette continuité se brise. C’est comme si le système observé « choisissait » un état. Et à ce stade, les questions nous dépassent : où se joue cette bascule ? À quel moment une onde devient-elle particule, une potentialité devient fait ? Après un siècle de recherches théoriques, de résultats expérimentaux et d’interrogations, aucun consensus n’a été trouvé. Les orateurs invoquent plusieurs interprétations : celui du groupe de Copenhague, de Böhm, la possibilité de mondes multiples : les interprétations semblent inépuisables… le mystère également.

À la fin de la conférence, les intervenants rappellent une chose simple et dérangeante : la physique quantique fonctionne, mais nous ne savons pas ce qu’elle nous dit du monde. Les concepts usuels – objet, propriété, localisation – se montrent inopérants. Car au final la physique quantique nous force non seulement à faire de la science, mais aussi et surtout à penser. Comme le souligne Michel Bitbol, nous devons désormais reconsidérer la place de l’homme, du langage, de la conscience dans la saisie du réel. Il termine en soulignant que la physique quantique ne décrit pas forcément un monde « étrange », mais qu’elle révèle peut-être que notre prétention à le rendre familier était illusoire ; elle appelle moins une réponse qu’un déplacement du regard. L’étrangeté, ici, n’est pas un défaut mais est un révélateur et au final elle nous parle, non de l’inconnu, mais du connu qui vacille.

Lien vers le site de l'exposition Sensation Quantique